Cet écran a été partagé à partir de La Presse+

Édition du 3 novembre 2018,

section PAUSE WEEK-END, écran 7

J’apprivoise tranquillement la mort, à travers la maladie. C’est un long processus, depuis trois ans. J’ai eu un diagnostic de cancer du sein inflammatoire en décembre 2015, à 34 ans. Au départ, j’avais l’idée préconçue que ça se guérissait bien. Que ça allait bien aller. En avril 2016, quand on m’a annoncé que le cancer était au stade 4 et qu’il me restait de deux à cinq ans à vivre selon les statistiques, je me suis dit : « Vous me donnez une date de péremption. »

J’ai vraiment, vraiment eu des crises d’angoisse et de panique. Quand tu lis « cancer agressif, qui se répand rapidement, avec très peu de chances de survie »… disons que ça laisse peu de place à l’espoir. J’ai trois enfants, deux garçons de 6 et 9 ans et une fille qui aura 4 ans en décembre. Quand je les regardais, je me disais : « Je ne peux pas croire que je vais les abandonner. »

Je suis allée consulter une psychologue, parce que ça m’empêchait de profiter du moment présent. À travers la thérapie, j’ai réalisé que ma perception, c’était : soit je vivais, soit je mourais. La psychologue m’a dit : « Tu peux juste changer le “ou” par “et”. Vivre et mourir. » Effectivement, ça fait toute la différence.

Sur un papier, la psychologue m’a fait écrire ma plus grande joie. Ce sont mes enfants. Au verso, elle m’a demandé d’écrire ma plus grande peur. J’ai écrit : « mourir ». Elle m’a ensuite dit : « Je te donne la possibilité de chiffonner ton papier et de le jeter. » Mon réflexe a été de le jeter, pour me débarrasser de cette angoisse. La psychologue m’a dit : « Réalises-tu ce que tu viens de faire ? » J’ai répondu : « Oui, j’ai jeté ma peur à la poubelle. » Elle a ajouté : « Tu as aussi jeté tes enfants. »

Aujourd’hui, j’ai de moins en moins peur de mourir, parce que je me dis que je vais avoir profité du moment présent. Je suis davantage là pour mes enfants. Même si les traitements sont épuisants, que ça nous enlève la possibilité de profiter pleinement de tout, on prend plus conscience qu’on est là. En octobre, mon deuxième a eu 6 ans. À sa fête, je me suis dit : « Wow, je suis là ! » Il y a deux ans, je n’étais pas sûre du tout.

La mort, ce n’est pas quelque chose qu’on aborde facilement avec sa famille. Il y a très peu de gens qui sont ouverts à nous écouter. Combien de fois on entend la phrase : « Ça va aller, ne t’inquiète pas, tu ne mourras pas ! » On en parle beaucoup plus avec d’autres personnes atteintes, dans des forums internet. Ça fait du bien, parce qu’on n’a pas besoin de faire semblant.

Je parle de la mort avec mes enfants, mais pas de la mienne. Nous habitons à la campagne. Quand on trouve un oiseau mort, on explique ce que c’est. L’autre jour, un de mes garçons écoutait le film Le bon dinosaure. Le papa dinosaure meurt dans une rivière, mon fils pleurait. J’ai accueilli sa peine et j’ai parlé de la fin avec lui. Je lui ai dit : « Regarde, le bon dinosaure, tout ce qu’il devient. »

C’est ça qu’il faut comprendre : ce n’est pas parce qu’une personne décède que toi, ta vie est finie. La personne va toujours être là, d’une autre façon.

Le message que je retiens, c’est : vis le plus que tu peux. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C’est vraiment mon mantra. Tant que tu n’es pas confronté à un traumatisme ou à une maladie, tu penses que tu es éternel.

Même si on a vécu le choc, on réapprend à oublier qu’on peut mourir. Je m’explique : j’ai eu deux protocoles de chimiothérapie, la mastectomie, de la radiothérapie ; ça a été l’enfer pendant un an. Après, les métastases étaient stables. Pendant deux ans, j’ai surfé sur cette vague. Je n’ai pas oublié, mais la mort était loin. En septembre, j’ai eu l’annonce d’une récidive au niveau de la peau. Le cancer est en train de revenir.

Je suis repassée par tout le processus. Il y a de l’angoisse et de la rage, c’est inévitable. Même si tu es serein, même si tu apprivoises le fait de mourir tranquillement pas vite, ça reste qu’on ressent une profonde tristesse. Ce qui fonctionne pour moi, c’est de me dire : « OK, je vais vivre et mourir. »

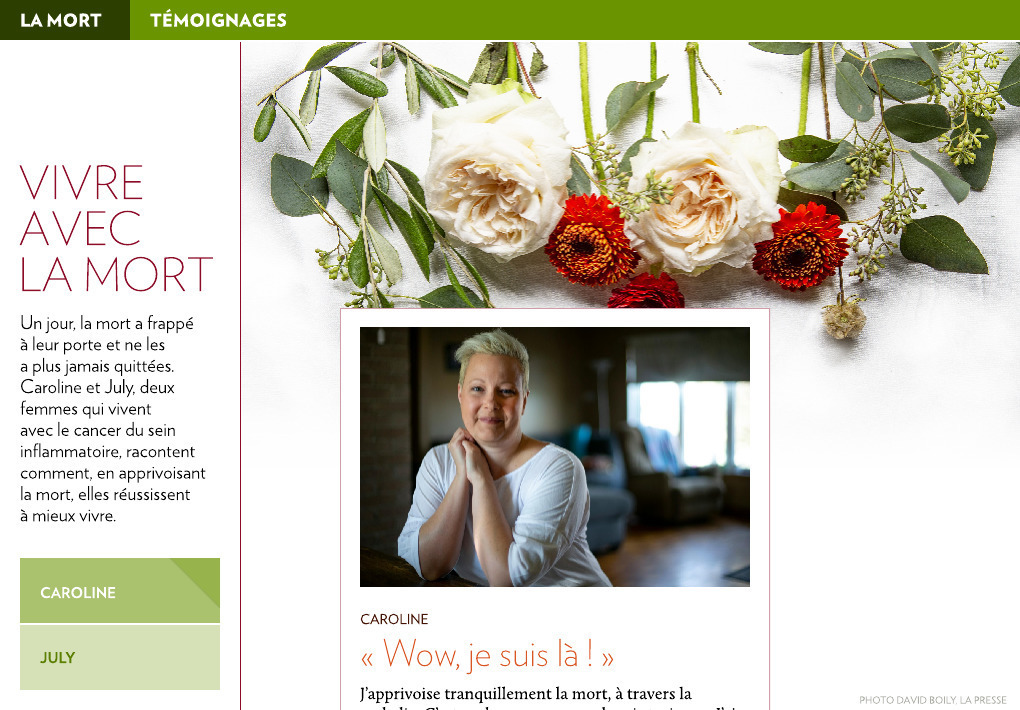

— Propos de Caroline Corriveau, recueillis par Marie Allard

La mort fait partie de mon quotidien. Elle est toujours présente. J’ai fait une démarche : après la colère, l’incompréhension, la peine, je suis maintenant à l’aise d’en parler. J’en sens même le besoin.

J’ai reçu le diagnostic en décembre 2013, à l’âge de 42 ans, d’un cancer du sein inflammatoire – un cancer du sein rare et particulièrement agressif – avec métastases osseuses. En décembre, je célébrerai donc mon cinquième « anniversaire de cancer ». En cinq ans, j’ai vu les connaissances en matière de traitement du cancer évoluer à la vitesse grand V. Lors de mon diagnostic, on m’a parlé d’un taux de survie qui avoisinait 5 % au bout de cinq ans. Aujourd’hui, ça a pratiquement quadruplé. C’est énorme comme progrès.

Je vis un peu le syndrome de l’imposteur. Au début, je me disais : « J’ai un cancer incurable, j’en ai peut-être pour deux ans à vivre. » Je suis encore là et j’ai parfois l’impression qu’on me regarde du coin de l’œil, l’air de dire : « On commence à douter, es-tu encore malade ? » Désolée d’être encore en vie !

J’ai vu beaucoup de gens mourir, des dizaines de femmes avec qui je m’étais liée virtuellement, à travers mon réseau. J’ai senti le besoin de me réseauter, car je voulais être en contact avec des femmes qui avaient la même maladie que moi.

Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à la chimiothérapie. Je suis une abonnée à vie à la chimiothérapie, j’en reçois toutes les trois semaines depuis cinq ans. Ça peut sembler dur à croire, mais j’ai une qualité de vie. Je vaque à mes occupations, je mange à peu près normalement et je me permets même de prendre un verre de vin, si j’en ai envie.

Je sais que tout ça est très fragile. Cette fragilité fait en sorte que j’ai une urgence de vivre. Avant, j’étais plutôt du genre à remettre au lendemain. Je me disais que j’avais tout mon temps. La notion du temps n’existe plus : c’est maintenant seulement. Je ne sais pas quand ni comment ça va s’arrêter. Ça pourrait être le cancer, comme ça pourrait être les effets secondaires de la prise de médication à long terme. Cette perspective est toujours présente.

On vit de scan en scan. L’un peut être bon, on sort le champagne. Le suivant peut être mauvais, il peut y avoir une recrudescence de la maladie. On ne sait jamais. Tous les trois mois, il y a un scan. Tous les trois mois, on met sa vie sur la glace.

J’ai une amie avec qui je peux parler de la mort. Elle aussi est atteinte d’une maladie chronique. C’est la seule personne qui semble comprendre mon point de vue. J’ai essayé de parler du fait que je suis préoccupée par le tournant des cinq ans, statistiquement parlant. On a tendance à me répondre : « T’es négative. Voyons, tu vas bien. Tu vas vivre 20 ans encore, arrête de parler de ça, etc. » C’est la fin de la discussion.

Actuellement, ce qui est important, c’est que mes papiers soient en règle et que ma succession soit organisée. J’y attache beaucoup d’importance parce que c’est le seul contrôle que j’ai sur la situation. Je le fais pour mon fils, qui aura bientôt 17 ans. Il connaît ma situation depuis le début. Il n’avait que 12 ans quand j’ai reçu mon diagnostic. J’ai voulu être transparente, j’ai misé sur la franchise dès le départ. Il vit bien avec ça, mais ça fait beaucoup pour un adolescent…

En octobre, mois de la sensibilisation au cancer du sein, entendre parler de l’après-cancer, de combattre le cancer, ça devient irritant. Moi, je vais toujours vivre avec mon cancer. Mon cancer est là pour de bon. Nous sommes nombreuses dans cette situation. Mais ce « nous », on en parle rarement.

Mon cancer, je le vois comme une entité qui m’habite. Un peu comme un colocataire bipolaire, qui a ses bons et ses moins bons moments. À tout prendre, je préfère qu’il reste dans sa chambre, la porte fermée, tranquille. Je sais que si je me « battais » contre lui, je n’aurais aucune chance de « gagner ». Je fais le choix de simplement vivre avec lui, de lui flatter les cheveux et de lui dire : « OK, détends-toi, on va faire un petit dodo et ça va bien aller. »

Si je pouvais parler à la mort, je lui dirais : « Donnez-moi le plus de temps possible, mais lorsque vous prendrez votre décision, faites en sorte que ce soit rapide. » Jusqu’à maintenant, je profite de la vie. Je me considère comme chanceuse, choyée. Le coloc se tient tranquille. Il prend sa médication. Je n’aime pas le dire trop fort… de peur de le réveiller.

— Propos de July Rochefort, recueillis par Marie Allard